Глава первая. От древних летописей – до государственного исторического архива.

Искать свои корни, заниматься генеалогическими исследованиями я начал в 2008 году, прочитав литературно-художественное издание Степана Ивановича Миксюка «Помни имя моё» . В этой книге показан древний род Бек и речь идёт о родословной моей мамы. В другой книге Миксюка «Каролинские рассказы» с 1805 г. упоминается поручик от российских войск помещик НЕКРАШЕВИЧ АНДРЕЙ КУПРИЯНОВИЧ. Впоследствии меня не покидало желание продолжить поиски пропавшего без вести в период Великой Отечественной войны своего деда НЕКРАШЕВИЧА ВАСИЛИЯ КУПРИЯНОВИЧА, 1908 г.р.

А до этого мой отец писал запросы в архивы Министерства обороны РФ о своём отце, участнике ВОВ, пропавшем без вести. Я также неоднократно посылал запросы в архив Минобороны, исполняя наказ моего отца, НЕКРАШЕВИЧА КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА. Ответ всякий раз был один: «данными не располагаем». Однако что-то сердцу моему подсказывало, что надо продолжать поиски.

В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО РФ) находится на хранении 20 244 243 архивных дела и 60 477 024 единицы хранения военно-медицинских документов, из них 10 951 948 архивных дел периода Великой Отечественной войны.

На сайте podvignaroda.ru я увидел карточку военнопленного по фамилии НЕКРАШЕВИЧ ВАСИЛИЙ КУПРИЯНОВИЧ со всеми данными. На то время из его детей в живых оставалась только дочь МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА КРУПА (НЕКРАШЕВИЧ). Я увлёкся этой темой и решил продолжить генеалогическое исследование рода Некрашевичей.

Первоначальные поиски мне ничего не дали, так как в Мозырском уезде, проживало очень много людей разного сословия по фамилии Некрашевич. Но чутьё меня не обмануло: прочитав алфавитный список дворян Могилевской губернии, в шестой части Дворянской родословной книги я нашёл запись – Некрашевичи-Поклады. И на белорусских сайтах упоминались Некрашевичи-Поклады, проживавшие в Мозырском уезде. И после моего запроса в архив РГИА реальность превзошла все ожидания. Поиски в белорусских и польских архивах, изучение исторической литературы – всё это позволило мне создать картину жизни нашего рода на протяжении столетий.

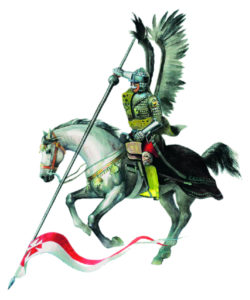

Первые сохранившиеся сведения о роде Некрашевичей-Покладов относятся к началу 17-го века, в то время они жили в Мстиславском воеводстве, занимали видные должности в местном управлении и несли воинскую службу. Род Покладов – древний польский шляхетский род герба Нечуя, проживавший в Сандомирском воеводстве Королевства Польского.

Как гласит история летописаний Бельского , Грабницкого, Окольского – герб был пожалован королём Болиславом Кривоустом. Когда чехи, идя в Польшу, поняли, что у них нет шанса победить поляков в открытом бою, они решили подождать удобного случая, чтобы напасть. Однажды ночью на привале чехи напали на лагерь, однако один из польских воинов проснулся и закричал: «Враги! Враги!» Польский отряд проснулся и успел подготовиться, чтобы отразить неожиданную атаку чехов.

Вышеуказанный герб Нечуя между весьма многими фамилиями, использующими данный герб, был пожалован за военные заслуги роду Покладов. Позже, в начале 15-го века, род Покладов имел свой рыцарский именной кашубский герб Поклад. По свидетельству летописцев – польский рыцарь во время нападения чехов не спал, смотрел на небо, видел звёзды и луну. В гербе Поклад на щите голубого цвета отображён полумесяц глазами вправо, шестиконечная звезда. Что это, совпадение или смысл произошедшего с рыцарем вложен в символы герба? Полумесяц считается почётным знаком. Но в своих печатях род Некрашевичей-Покладов использовал герб Нечуя.

Приблизительно к Х-ХI столетиям в европейских городах возникла необходимость регулирования института наследования, и в качестве фамилии люди часто брали прозвище прославленного предка, а затем передавали детям фамилию, как семейную славу. Родовая фамилия Поклад происходит от рода деятельности наших предков. Проживая на побережье Балтийского моря, они, в основном, занимались рыболовством и в польском языке Poklad означает часть верхней палубы корабля, рыбацкого судна.

Из исторического архива Польши я узнал, что род Поклад относился к западнославянским этническим группам, проживавшим на севере Польши, на землях под названием Кашубия. Кашубы – средневековое славянское племя поморян, населявшее область от устья Вислы до Жарновского озера. Впервые кашубы упоминаются в десятом веке под именем Kuhsabin (Кушабин) арабским путешественником Аль-Масуди . Потомками этого племени является современный этнос – кашубы, которые не были онемечены или полонизированы, но сохранили свои культурные и языковые особенности. Они заселяют территории современных Поморского, Западно-Поморского и Куявско-Поморского воеводства Польши. Есть Великопольское воеводство Poklatki, расположенного в 258 км к западу от Варшавы, вблизи г. Познань, которое с 1388 года обязано названием земянину Покладу.

При Сигизмунде II Августе и его преемниках-королях из династии Ваза принимаются меры по переселению части польской шляхты в восточные воеводства. Переселяемая шляхта приобретала у местных литовско-белорусских феодалов поместья или по привилегиям королей наделялась земельной недвижимостью с проживающими на этих землях крестьянами. Таким образом, представители рода Покладов в начале 17-го века обосновались на территории Мстиславского воеводства. Из родословной видно, что ПОКЛАД АЛЕКСЕЙ АРТЕМЬЕВИЧ проживал в Сандомирском воеводстве, где утерял свои имения. Это произошло при подавлении Сандомирского «Рокоша» (гражданская война) весной 1608 года. Был жалован в мае 1608 г. Королем Сигизмундом III землями в Сокольничах и Борисовичах и селидебной усадьбой в местечке Кричеве Мстиславского воеводства.

Трудно определить, какого вероисповедания был Алексей Артемьевич Поклад. Исчерпывающие ответы можно было получить в храмовых летописаниях, но они, к сожалению, бесследно исчезли. Хотя в те времена в Польше была и православная шляхта. Младший сын Алексея Артемьевича Поклада, Иван, был православным священником церкви Рождества Христова в местечке Кричев в первой половине 17-го века. В первой половине 18-го века Кричевская Рождества Христова древнеправославная церковь перешла в унию.

В основном, Поклады состояли как на воинской службе, так и на государевой гражданской. В 1772 году в результате первого раздела Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией три восточных воеводства – Мстиславское, Витебское и Полоцкое вошли в состав Российской империи. После аннексии земель бывшего Великого княжества Литовского (ВКЛ) власти Российской Империи столкнулись с проблемой большого численного состава привилегированного состояния на новых землях. Общее количество шляхты составляло 7-8 % всего населения ВКЛ. Имущественный и социальный статус привилегированного состояния ВКЛ был очень пёстрый и не соответствовал существующему российскому пониманию статуса дворянина Российской Империи. Жившим в этих воеводствах польским шляхетским родам по указу императрицы Екатерины Второй было даровано право на российское дворянство при условии предоставления документальных доказательств своего благородного происхождения. Но превыше утверждённого доклада от 13.09.1772 г. белорусского генерал-губернатора З. Р. Чернышева, шляхте было указано подать в губернские города списки с доказательствами своего дворянства.

В специальном ордере для переписи населения Могилёвский генерал-губернатор пояснил, что шляхте необходимо подать через земские суды в губернские канцелярии списки лиц всех дворянских семей, с подробным описанием происхождения родов, герб, со всеми удостоверениями и документами. Отмечалось, что без царской воли никто впредь не имеет права считать себя шляхтичем и пользоваться шляхетскими правами. Согласно указу от 14.06.1773 г. шляхта вынуждена была делать выводы своего дворянства в Верхних провинциальных земских судах. Здесь резонно задать вопрос: «А так ли уж необходимо было польской шляхте утверждаться в российском дворянстве?» Во-первых, оказалось задето самолюбие и гордость. Во-вторых, в результате дробления земельной недвижимости между многочисленными потомками шляхетских родов земельный ресурс был исчерпан.

Процесс обезземеливания и обнищания шляхты нарастал. Так, при проведении земельной ревизии имперскими властями в 1773-1775 гг. и в 1798-1799 гг. в Могилёвской губернии в числе прочих земельных владений шляхты, были зарегистрированы следующие земельные владения, принадлежащие различным ветвям рода Покладов. Могилёвское губернское правление удостоверяет, что имения Высокие Ляды или Сосновица, Блудимль, Поклады, Скалин, Братьковичи, Кривая Нива, Подколезье, Сокольничи и Доброе село, Борисовичи, Свиная, Дубровка, Костикевичи и селидебная усадьба в Кричеве, по владению которыми род Покладов доказывает своё дворянское происхождение, действительно существовали в Мстиславском воеводстве, а ныне существуют в Чериковском уезде Могилёвской губернии.

Для выживания польской шляхте необходима была интеграция в российское общество. Принадлежность к Российскому дворянству определяла ряд льгот, в том числе:

– освобождение от подушной подати (считалось, что дворянство платит налоги «кровью», то есть службой государству);

– освобождение от рекрутской повинности (до введения всесословной воинской повинности в 1874 году);

– преимущественное право на государственную службу (военную и гражданскую);

– наделение детей дворян льготами при получении образования (за казённый счёт или за счёт сумм, выделяемых губернским дворянством).

При подаче прошения с приложением документов, подтверждающих благородное происхождение рода на утверждение в российском дворянстве Могилёвское губернское Дворянское депутатское собрание (ДДС) коллегиально своим определением признало просителей рода Покладов в дворянстве с внесением в 6-ю часть губернской Дворянской Родословной книги (ДРК) от 22 февраля 1801 года. Окончательное решение об утверждении в российском дворянстве оставалось за Департаментом герольдии Правительствующего Сената России. Поклады успешно адаптировались к новой обстановке, интегрировались в систему правовых и социальных ориентиров Российского благородного сословия. Они юридически доказали свою принадлежность к древнему дворянству, поступали на государственную и военную службу.

Но почему-то род Покладов показал только свою родовую фамилию – Поклад. Хотя написание фамилий на то время было двойным: Поклад-Некрашевич или же Некрашевич-Поклад. В 1777 году, января 13-го дня по русскому календарю, в Мстиславском провинциальном суде вследствие циркулярного предписания Могилёвского Генерал-Губернатора, Генерал–лейтенанта и Кавалера Каховского, по высочайшей воле Её Величества Государыни Императрицы, последовавшего об учинении Дворянского вывода, представили родословную фамилии своей и доказывали, что Алексей Артемьевич Некрашевич-Поклад их родоначальник.

Двойные фамилии имели широкое распространение в Речи Посполитой. Согласно польскому законодательству тех времён муж имел право добавить фамилию жены к своей при заключении равнородного брака или случае пересечения рода жены по мужской линии для сохранения памяти об угасшем роде. Здесь двойная фамилия детей образуется из первых фамилий отца и матери. Но, к сожалению, найти информацию о том, что кто-то из рода Покладов взял жену из рода Некрашевичей не представилось возможным.

Есть ещё один исторический довод: зарождение фамилий у поляков исторически относят к 15-му веку, как и у большинства славянских и европейских народов, первые польские фамилии у дворянства (именуемого в Польше тогда шляхтой), где будет первоначально показана в архивных материалах фамилия родовая Поклад. Владельцы земель, шляхтичи, на случай войны должны были формировать своё родовое ополчение и отдавать его королю на командование. Шляхтичи, которые жили в одной местности, объединялись в общества. У них было своё индивидуальное название клана, также был свой собственный герб с таким же названием. Этот герб принадлежал всем, кто состоял в клане, и у герба было имя. Так и получилось, что название одного герба входило в фамилии многих родов. После этого в шляхте стали употреблять такое понятие, как «гербовое родство».

Получилось так, что в полное имя шляхтича входило несколько составляющих: его имя, затем шла собственная фамилия (родовая), затем название местности и название герба. Спустя некоторое время такие шляхетские имена сократились и состояли из трёх названий. Первым шло личное имя шляхтича, за ним – название рода или же название герба, а далее через дефис писалась фамилия. Родовое родство и было образовано родом Некрашевичей, который также владел гербом Нечуя. Автор считает, что именно таким способом написания и была образована двойная фамилия Некрашевич-Поклад. В то время ей мог обладать только зарождающийся класс дворянской знати – шляхтичей.

Подтверждением этому служат списки Шляхты Мстиславского воеводства на сеймике 9.02.1765 г., где показан род Покладов. И только потомки рода из ветви № 4, Фёдора Алексеевича, все чаще упоминаются по двойной фамилии Поклад-Некрашевич, 1706 год. Но, что характерно, Григорий Максимилианов, № 19, пишется по фамилии Некрашевич-Поклад и потомки Григория Максимилиановича также пишутся до начала 20-го века по фамилии Некрашевич-Поклад. А потомки ИЛЬИ МАКСИМИЛИАНОВИЧА пишутся Поклады-Некрашевичи. Одна из ветвей Ильи в первой половине 19-го века вовсе пишется по фамилии Некрашевич.

Из актовых книг Мстиславского городского суда за те же годы, род с теми же именами пишется – Некрашевич-Поклад. Без всяких видимых причин двойная фамилия в архивных материалах писалась Некрашевич-Поклад или же Поклад-Некрашевич. Исходя из архивных материалов, автору становится ясным, что всё же было выводное дворянское дело Максимилиана Степановича Некрашевича-Поклада. Максимилиан подал прошение под двойной фамилией Некрашевич-Поклад. Но, к большому сожалению, само выводное дело в НИАБ и РГИА не сохранилось.

До переезда в 1963 году Национального исторического архива Республики Беларусь (тогда Центрального государственного исторического архива БССР) в Минск его хранилища находились в г. Могилёве. Перед второй мировой войной значительная часть фондов Могилёвского Дворянского депутатского собрания была безвозвратно утрачена (уничтожена властями СССР). Сейчас Фонд 2066 насчитывает всего 60 дел. В связи с этим сохранилась информация лишь части дворянских семей Могилёвской губернии. Таким образом, выводное дело МАКСИМИЛИАНА СТЕПАНОВИЧА Некрашевича-Поклада также не сохранилось.

Исход Покладов из компактных мест проживания, теперь уже западных губерний России, начался в первой половине 19-го века. Поступая на учёбу, военную или гражданскую службу, представители рода Некрашевичей-Покладов стали переселяться во внутренние губернии Российской Империи, в Москву, Санкт-Петергбург, Киев, Минск, Витебск, Воронеж.

По информации РГВИА – в Российской Императорской Армии в 19-м – начале 20-го века служили представители рода Некрашевичей-Покладов в офицерских чинах: ротмистр Поклад-Некрашевич Киприян Ильич, поручик кавалер Поклад-Некрашевич Андрей Куприянович, участник штурма Очаковской крепости, хорунжий Поклад-Некрашевич Иван Куприянович, ротмистр Поклад-Некрашевич Ромуальд Киприанович, генерал-майор кавалер Некрашевич-Поклад Иосиф Григорьевич

полковник кавалер Некрашевич-Поклад Константин Иванович

и многие другие в разных офицерских чинах кавалеры Георгиевских крестов являлись потомственными дворянами Могилёвской губернии.

Во второй половине 19-го и начале 20-го века представители рода Некрашевич-Поклад принимали активное участие в исторической жизни Могилёвской губернии – это: Иван Антонович Покладов, городской голова заштатный, г. Копысь, 1868 г.; Губернский Предводитель Дворянства, Вице-Губернатор и Губернский Врачебный инспектор, Непременный Член статский советник Семен Григорьевич Некрашевич-Поклад, 1882 г.; Исправник (начальник полиции) Мстиславского уезда, коллежский советник Фёдор Григорьевич Некрашевич-Поклад, 1909 г.; Становой пристав Мстиславского уездного полицейского управления, коллежский советник Иван Григорьевич Поклад, 1863 г.; Копысское городское управление, Стефан Филимонович Поклад; Ветковская Почтово-телеграфная Контора, помощник начальника Гаврил Филимонов Поклад, 1895 г.

После подавления восстания 1863-1864 гг. были введены новые правила подтверждения дворянства. Для этого надо было предоставить за три года документы, подтверждающие право владения землёй с крестьянами либо принадлежность к шляхетскому сословию во времена Речи Посполитой. Подавляющее большинство мелкой шляхты таких документов представить не смогло. При этом в сословие однодворцев, граждан, мещан и крестьян было переведено около 200 тысяч человек. В результате, по Российским законам и документам к началу ХХ века часть носителей фамилии Некрашевич-Поклад сумела закрепить за собой статус дворянства, но большинство – нет. Уходя из полноценной шляхетской фамилии, Некрашевичи-Поклады для многих потомков рода оставляли себе наиболее значимую часть – Поклад.

Предки Мозырского уезда записали придомковую фамилию Некрашевич. Предки оставили фамилию Некрашевич, исходя из названия принадлежащего им имения Некрашевщина (Некрашевка). После октябрьской революции 1917 года этнические поляки становились белорусами, дворяне – крестьянами. В личных документах указывались другие даты и места рождения. Некрашевичи-Поклады становились Поклад или Некрашевич, а это уже другая фамилия и другой род. В годы коллективизации изымалось имущество, инвентарь, скот, сжигались хутора. По неполной базе НПЦ «Мемориал» носители фамилий Поклад, Некрашевич в довоенные годы были расстреляны, отправлены в лагеря, высланы в Сибирь.

В настоящее время носителями фамилии Поклад являются:

Игорь Дмитриевич Поклад, композитор

Юрий Александрович Поклад, писатель;

а также Александр Борисович Поклад, советский и российский тележурналист, писатель (его ныне покойный отец, Поклад Борис Иосифович был доктором исторических наук, советским дипломатом, чрезвычайным и полномочным посланником 1-го класса); Яна Николаевна Поклад, художник, (её покойный дядя — Николай Станиславович Поклад был художником). Церковные служители Московской Епархии: протоирей Павел Степанович Покладов, протоирей Анатолий Покладов и многие другие, известные в системе образования, медицины, научные деятели, работники сельского хозяйства.

В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО РФ) находится на хранении 20 244 243 архивных дела и 60 477 024 единицы хранения военно-медицинских документов, из них 10 951 948 архивных дел периода Великой Отечественной войны