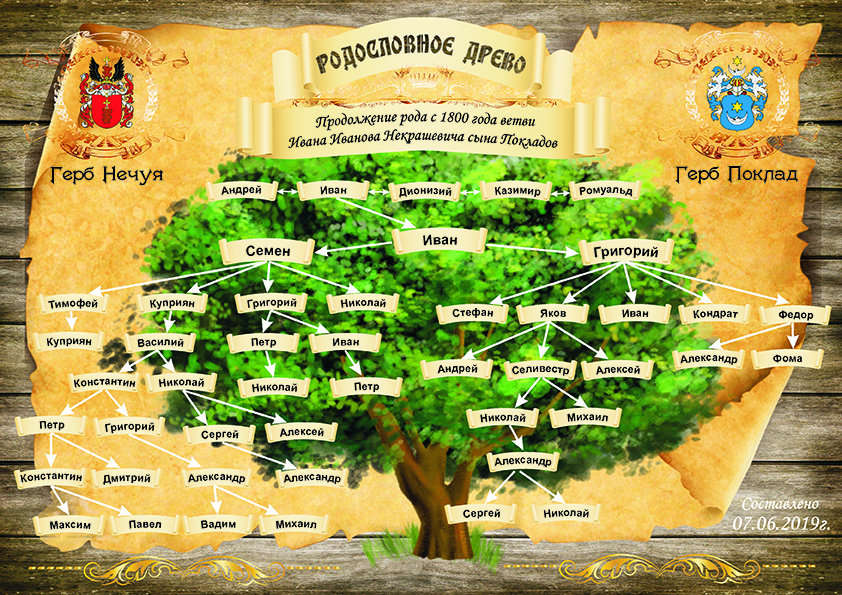

Глава третья. От 19-го к 20-му столетию (Минские архивы)

В начале 19-го века началась новая эпоха жизни рода Покладов-Некрашевичей в Мозырском уезде Минской губернии от Андрея Киприановича Поклада-Некрашевича, старшего брата Ивана Киприановича. Андрей Киприанович в 1809 году взял на воспитание сына Ивана Киприановича – Ивана Ивановича Поклада-Некрашевича. По невыясненным обстоятельствам родителей Ивана не стало.

По купчей крепости от 25 января 1804 г., данной Франтишкой, урождённой Страшиской, войским трембовельским Андреем, Хорунжим киевским Антонием Тржецяками поручику войск российских Андрею Киприановичу Покладу-Некрашевичу на часть имения Кузьмичи с островом Кузьмичи (с 74 крепостными мужского пола) Мозырского уезда Минской губернии.

В фонде хранения архива НИАБ находится «Декрет компромиссарского (третейского) суда от 31.01. 1810 г. по делу Андрея Поклада-Некрашевича против Тржецяков». Рукописный текст изложен на польском языке на сорока пяти листах. Был сделан перевод на русский язык наиболее важных моментов процесса.

Третейский судья отмечает, что процесс начался в 1808 г., его инициировал Андрей Поклад-Некрашевич, но из-за отсутствия плана местности стороны прибыли в деревню Кузьмичи только в начале января 1809 г. В качестве арбитра со своей стороны Андрей Некрашевич пригласил губернского секретаря Сымона Осмоловского, а Тржецяки – овручского земско-поветового подсудка Петра Черниховского.

Сразу же был отложен вопрос по поводу принадлежности крестьянина Дениса Хведорова, которого Андрей Некрашевич приобрел у Богушевского, тот им владел за долги Зюлковских – ещё одних владельцев части деревни Кузьмичи, Тржецяки настояли, что этот вопрос не относится к делу. После этого процесс был отложен до мая 1809 г.

Однако возобновился процесс только в июне 1809 г., хотя Францишка Тржецяк пыталась отложить начало ещё раз. Тогда был представлен план деревни Кузьмичи, созданный коморником Яном Загоровским. В начале августа была проведена сверка плана с местностью, начали заслушивать мнения сторон о принадлежности тех или иных участков земли в деревне Кузьмичи.

Представитель Андрея Некрашевича отмечал, что 20.01.1805 г. (явка 23.01.1805 г. в Киевском Главном суде) Андрей Некрашевич приобрёл у Андрея и Антония Яновичей Тржецяков часть деревни Кузьмичи (до этого участок принадлежал Зюлковским и права на него не были до конца урегулированы). Также Андрей Некрашевич в 1808 г. приобрел часть Кузьмичей у Францишки и Короля Тржецяков.

Францишка, урождённая Добровольская, Тржецяк, вдова житомирского земского судьи Людвика Тржецяка, на это возразила, что сделка в пользу Некрашевича была оформлена незаконно, а она получила права на эту же часть от Юзефа и Винцента Зюлковских, Андрея и Антония Яновичей, Феликса Станиславовича Тржецяков в 1806-1807 гг.

Решение судьи по этому вопросу: Андрей и Антоний Тржецяки не имели права продавать эту часть деревни Кузьмичи Андрею Некрашевичу. Но также и сделка Зюлковских с Францишкой, урождённой Добровольской, Тржецяк оформлена не в соответствии с законодательством. Андрей Некрашевич признан владельцем половины четвёртой части деревни Кузьмичи (то есть бывшего владения Зюлковских), он должен выплатить Франтишке Тржецяк образовавшийся долг в сумме 3053 злотых.

Далее идет размежевание части земель Андрея Некрашевича с владениями других помещиков, прежде всего Тржецяков. Оно началось в ноябре 1809 г. – Францишка Тржецяк заменила своего арбитра им стал коморник Бенедикт Почентовский. Процесс снова был отложен – до конца декабря 1809 г. Андрей Некрашевич представил нового арбитра – Францишка Ленкевича.

Андрей Некрашевич высказал ещё притязания на другую часть наследства Зюлковских – 21 волоку земли, бывшей когда-то собственностью Станислава и Марцеллианы, урождённой Трипольской, Потоцких. Но в этом требовании ему было отказано.

Францишка Тржецяк попросила об отсрочке размежевания, так как она параллельно ведет процесс против Зюлковских в Овручском земско-поветовом суде, но в этом ей отказали. Францишка Тржецяк и её представитель всячески стремились отложить проведение размежевания.

3 января 1810 г. Андрей Некрашевич снова поменял арбитра – на ловчего оршанского Юзефа Красинского. 4 января 1810 г. стороны подтвердили, что не пришли к соглашению, и размежевание должен провести третейский судья. Далее на листах 48–50, идёт описание границ, установленных при первом третейском решении.

Представитель Францишки Тржецяк не согласился с указанным размежеванием, отметив его непропорциональность и чересполосность. Также претензии высказал и Андрей Некрашевич – его часть оказалась вдалеке от почтовой дороги, которой он владел, что не позволит ему открыть корчму, ему не досталось лугов, большинство мест для ловли рыбы отошло Тржецякам, как и место добычи глины.

Решение третейского судьи по этим претензиям: до января 1811 г. и Тржецяки, и Андрей Некрашевич должны переселить своих крепостных с земель, присуждённых противоположной стороне. Крепостные Некрашевича имеют право пользования местами добычи глины для изготовления гончарных изделий, лугами и ловли рыбы. И оставить за Некрашевичем владение островом Кузьмичским.

Представитель Францишки Тржецяк согласился с решением и по Кузьмичскому острову. Далее происходило размежевание конкретных небольших участков земли между Андреем Некрашевичем и Тржецяками. Решением третейского судьи принято также оставить за владельцем Андреем Некрашевичем слободу Андреевку, где по контракту проживало двадцать старообрядцев.

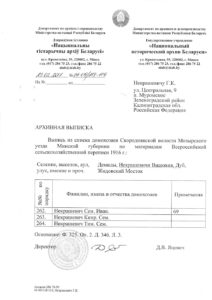

В архиве НИАБ г. Минска найдена запись из метрической книги свидетельства Киевской православной консистории. По-видимому, вдова Андрея Поклада-Некрашевича, Мария, в Мозырском уездном суде отстаивала свои права на наследство. Мозырский земский поветовой суд делал запрос в Киевскую православную консисторию для установления законного брака Андрея Киприановича Поклада-Некрашевича с Марией Даниловой Стржалковской.

- Из книги Мозырского уездного суда

Ревизованной Комиссией

Выпись из свидетельства Киевской православной консистории от 24 марта 1831 года.

Тысяча восемьсот тридцать первого года месяца ноября тридцатого дня

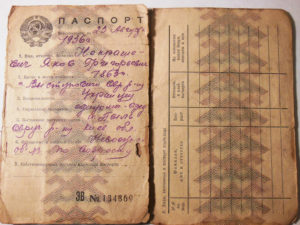

Из дела Мозырского Земского Поветового суда сообщение от Киевского духовного дикостерия к Г. Земскогму исправнику Шимко по исследовавшее, которое писано на бумаге простой в ходатайство поданного прошения и на оное состоявшейся журнальной резолюцией Г. Станиславом Быковским Коморником Бобруйским лично к явке представлено в следующих словах: с приобщением к оному сообщению бумаги один лист пятьдесят копеечной по входящему регистру № двести двенадцатый число получения по четвертого апреля тысяча восемьсот тридцать первого. Киевского Духовного дикастерия № девятьсот тридцать второго марта двадцать четвертого дня тысяча восемьсот тридцать первого года Киевская Духовная Дикастерия слушав представление вашего Благородия прошением с учинении справки по метрическим книгам Уманского повета села Верхнянки о браковенчании Марии Даниловой дочери Стржалковских. Херсонского легко конного полка с поручиком Андреем Киприяновым сыном Поклад Некрашевичем нужной к производящемуся тому делу по справке же учиненной через Уманьское Духовное Правление сказуемой, что по Метрической Книге села Верхнянки церкви Богословской браковенчание означенных Марии Даниловой с поручиком Некрашевичем записан такой: Тысяча семьсот девяносто шестого года февраля девятого дня иерей Василий Дусанский настоятель верняцкий, по исповеди святой Сочетах в первый брак Андрея Киприанова Поклад- Некрашевича Херсонского полка поручика с девицею Марией Даниловой Стржалковской . Свидетели: того ж полка поручик Петр Маковеев и Максим Мельников. Определили: об оном дать знать вашему благородию на подлинном подписями тех даю Протеирей Яким Игнатович. Секретарь Елючуковский- Титулярный Советник Павел Лисковский надпись из боку: с уведомлением, что брак венчание Марии Даниловой дочери с Стржалковских с поручиком Андреем Покладом Некрашевичем по метрика села Вехнянки тысяча семьсот девяносто шестого года записано сказанной надпись на конверте из Киевской духовной дик астерии Г. Мозырскому земскому исправнику Шимко № девятьсот тридцать второй каковое сообщение есть и записано в книгу Мозырского Поветового суда. Верно с книгою актовою.

Перед автором стояла задача: разыскать сведения о воинской службе Поклада-Некрашевича Андрея Куприяновича, а также его отца ротмистра Мстиславского и его братьев, хорунжего Ивана, ротмистра Мстиславского Ромуальда. Были поданы запросы в архивы РГИА и РГВИА. Только по чистой случайности удалось найти сведения в архиве РГВИА о службе поручика Российских войск Поклада-Некрашевича Андрея Куприяновича.

Андрей Куприянов Поклад Некрашевич.

29 лет.

По присланному из Сумского легкоконного полку послужному списку значится, что он из польского шляхетства, дом имеет Могилевской губернии в Чериковском уезде.

В службу принят Его Светлостью покойным генерал-фельдмаршалом князем Потемкиным Таврическим Могилевского наместничества из регистраторов кадетом 1788 г. сентября 20; корнетом 1788 г. октября 7; поручиком 1788 г. декабря 6 дня в Сумском легкоконном полку.

Из оного переведен в сей Херсонский легкоконный полк 1790 г. сентября 13.

Во время службы в походах против неприятеля где когда был:

1788 г. сентября 20 под городом Очаковым при осаде оного декабря до 6-го числа.

Того ж 6-го декабря во время штурма к тому городу на ординарциях при Его Сиятельстве господине генерал-аншефе разных орденов кавалере князе Николае Васильевиче Репнине находился, употребляем был в разные времена от Его Сиятельства.

1789 г. при реконгностровании города Бендер, потом при завладении как его ноября 5, так равно Хакермана сентября 28-го числу.

По-российски и польски читать и писать умеет.

В домовых отпусках не был.

В штрафе не был.

Холст.

В комплекте при полку.

Поручик Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич прошёл тяжёлые события войны: в составе Сумского легкоконного полка 17 декабря 1788 г. участвовал в штурме крепости Очаков, 22 сентября 1789 г. в осаде крепости Бендер. В 1790 г. у реки Рымник произошло сражение русско-австрийских войск под командованием А.В. Суворова с турецкой армией. Несмотря на четырёхкратное численное превосходство, турки были наголову разбиты.

13 сентября 1790 г. поручик кавалер Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич был переведён в Херсонский легкоконный полк. Из архивных материалов был установлен путь Херсонского легкоконного полка.

14 сентября 1790 года переформирован в Херсонский казачий регулярный полк Екатеринославского войска с присоединением Александрийского легкоконного полка. 31 января 1792 года переформирован в Херсонский легкоконный полк с отделением Александрийского легкоконного полка. В 1794 году в составе отряда генерала Дивова участвовал в подавлении Польского восстания и сражении с корпусом Зайонченка между Холмом и Дубенковым.

В процессе исследования истории Херсонского легкоконного полка в РГВИА были обнаружены следующие рапорты.

№ 505

1795 г. октября 7. –Рапорта А.В. Суворова П.А. Румянцеву о выводе войск на квартиры в Волынскую губернию.

№ 127 Варшава

Получа уведомление от губернатора Волынской губернии Шереметева о назначении в той губернии для восьми кавалерийских полков начальства моего квартир, приказал я оным туда следовать. По поводу такового перемещения новое расписание войскам начальства моего Вашему Сиятельству при сем для сведения честь имею препреводить.

Граф Александр Суворов-Рымнинский.

Приложение к док. № 505

Расписание в зимовые квартиры войскам, всемилостивейшее начальству моему вверенным.

Пятая часть генерал-поручика Исленьева в Волынской губернии.

Херсонский легкоконный полк в Слауте. Волынская губерния Заславский уезд м. Славут.

Дальнейшая судьба Херсонского легкоконного полка закончилась расформированием личного состава.

Расформирован 29 ноября 1796 года, личный состав направлен на укомплектование Елисаветградского и Мариупольского гусарских и Лейб-Кирасирского полков. Автору удалось найти архивные материалы, что поручик Поклад-Некрашевич Андрей Куприанов переведен в Ямбургский кирасирский полк.

Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич взял в жены дочь своего сослуживца Марию Стржалковску. Род Стржалковских внесён в Дворянскую Родословную Книгу Волынской губернии. В ходе исследования жизни Поклада-Некрашевича Андрея Куприяновича в фондах архива РГИА удалось найти информацию бывшего почтового отделения.

Дело по просьбе поручика Андрея Киприанова Поклад-Некрашевича в МВД.

Ваше сиятельство Высоко милостивый Государь.

О награждении за службу в почтовом департаменте 14.08.1809 г.

Служа я в воинской службе лишась лет и здоровья, взял в содержание Кузьмицкую почтовую станцию на Константинопольском тракте.»

Андрей Киприанов Поклад-Некрашевич указывает на разницу курсов ассигнаций и серебра:

«Когда брал в 1807 году была ассигнация 100 рублева 78 рублей серебром овса четверть рубль медью, ныне за 100 рублей ассигнации больше не дают как 40 рублей серебром овса четверть медью 16 рублей и 20 копеек»

Андрей Киприанов Поклад-Некрашевич пишет, что такое уменьшение курса и повышение стоимости овса и сена «приводят меня в крайнее разорение и лишат дневного пропитания»

Почтовая подать возложена на помещиков. Помещики Мозырского уезда не платят столько податей, как соседские Овруцкие, потому, что «там положено на всякую станцию 39 лошадей а здесь 24, разгоны однакие дорога там лучшая и всему положению лучшему там земли дешевле и покупать иначе не можем как там».

Недостающие 15 лошадей шестой год принужден сносить я сам, то есть вместо 24 держал из своих денег 39 лошадей дабы не сделать курьером об проезжающим почтам и эстафетам остановки.

Теперь заключает контракт и собирает почтовую подать Казенная палата. Поэтому «воздояния повет чинить не может». «Завозку почт на другой год не платят».

Поклад-Некрашевич Андрей просит повелеть Мозырскому повету «когда наградить мои убытки, то по крайней мере прибавить по той цене еще 15 лошадей и завозку почт минской казенной палате приказать заплатить».

Прошение написано писарем, подписано самим Некрашевичем. (автограф)

Поручик Андрей Поклад-Некрашевич. Июля 26 дня 1809 год Мозырь.

27.08.1809 г поручик Андрей Поклад-Некрашевич получил отношение из МВД Минскому гражданскому губернатору. Просят объявить, чтобы Некрашевич обратился с прошением по порядку к местному губернскому начальству.

Дальнейшую переписку Андрея Куприяновича Поклада-Некрашевича исследовать не удалось. Скорее всего данные архивные материалы не сохранились.

На территории Белоруссии и Литвы продолжался разбор шляхты. Под этим понимается комплекс мероприятий, проводимых властями Российской Империи по утверждению и сокращению шляхетского сословия, вошедшего в её состав в 18-м веке, на территориях Великого княжества Литовского.

После проведения ревизии 1811 года был издан указ от 29.03.1812 г., по которому шляхетское звание признавалось только за теми, за кем оно уже было утверждено. На комиссию, проводившую ревизию 1816 года, была возложена обязанность рассмотреть права лиц, называвших себя шляхтою, с точки зрения наличия записи о них в шляхетских ревизских сказках 1795 года.

Данный комплекс мероприятий довелось пройти поручику от войск Российских, кавалеру АНДРЕЮ КУПРИЯНОВИЧУ ПОКЛАДУ-НЕКРАШЕВИЧУ.

В фондах архива НИАБ находятся на хранении Дворянские списки. Автор показывает семью помещика Андрея Куприяновича Поклада-Некрашевича:

На 1816 г. на воспитании находится сын братанин (племянник) Иван. А также показан, что в семье Андрея Киприанова проживает мальчик шести лет Адам Владыслова сын Миладовский. По каким причинам мальчик Адам Владыслова проживал с семьей Андрея Киприанова автору не представилось возможности установить. Из помещиков проживающих в Мозырском уезде установлено, что на хуторе Мазуры проживала помещица Миладовская домов 2, мужских душ 12.

Список Дворянский

1816 года марта 7 дня. Минской губернии Мозырского повета о семействе Поклад Некрашевича владеющим недвижимым имением.

Андрей Куприанов сын Поклад Некрашевич 50 лет. Во владении имеет по Мозырскому повету крестьян собственных 53 приживших 33 во общем владении, шесть душ проживают во дворе Кузьмичах.

Андрея Куприанова жена: Мария 39 лет.

Дочери: Мария 9 лет; Магдалена 6 лет.

Братанин его Иван ( племянник родного брата) 16 лет, обучается в дворянском поветовом училище Овруче.

Адам Владыслова сын Милодовский, 10 лет.

Выпись из реестра шляхты Мозырского уезда за 1818 г.

Некрашевич Андрей, сын Киприана, 52 года. Женат на Стржалковской.

Племянник Ян, сын Яна, 18 лет.

Дочери: Марианна 11 лет; Магдалена, 8 лет.

Проживают в Мозырском уезде

Душ наследственных мужских 55, а женских 50 в двух деревнях, Кузмич, Некрашевщина.

Должность: Судья межевой.

Вывод в Белорусско-Могилевском дворянском собрании от 23 февраля 1803 г. в 6-ю часть родословной книги, как удостоверяет свидетельство под № 24

Автор ранее упоминал, что Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич относился к своим друзьям с уважением, к крепостным крестьянам с любовью. Это подтверждает архивный материал, хранящийся в фондах РГИА. Обратите внимание, что пишется фамилия уже как Некрашевич.

Дела 3 отделения 2 стола Канцелярии Министерства Внутренних дел 1818 год. Титул № 4 25.01. 1818 г.

По жалобе помещика Минской губернии Некрашевича на насильственные поступки помещика Третьяка.

Прошение Минской губернии Мозырского повета помещика поручика и судьи Норшального Андрея Некрашевича на имя министра внутренних дел.

Некрашевич жалуется на помещика Николая Третьяка, который 9 декабря 1817 года приехал ночью из Волынской губернии, Овруцкого повета в село Кузьмичи и в месте со своим экономом Антовским и «Кузьмицкими множество людей с большими березинами» напали на дом Некрашевича, в котором ночевала жена отставного корнета Викентия Герткевича . Третьяк увез офицершу на коне в одной рубашке по морозу к себе в Овручцкий повет.

Третьяк клянется, что ничего об этом не знает.

Поклад- Некрашевич Андрей Кипранов указывает на жестокое обращение Третьяков с крестьянами, на не уплату, ими налогов и т.дл.

В архивных материалах без видимых причин указывается фамилия как Поклад-Некрашевич так и Некрашевич. Дальше предки будут упоминаться по фамилии Некрашевич. Конечно, сейчас выяснить причину, почему предки оставили придомковую фамилию Некрашевич, а не основную – Поклад, не представляется возможным.

Выпись из табели учета населения Каролинского ключа Мозырского уезда за 1813 г.

Имение Кузьмичи поручика Некрашевича:

По ревизской сказке 1811 г.: 23 дыма , 107 мужских душ и 134 женских подданных;

На данное время: 14 дымов , 67 мужских и 112 женских подданных;

Прибыло: 4 мужских и 9 женских подданных;

Убыло: 9 дымов . 40 мужских и 22 женских подданных.

Примечание: от лихорадки в результате эпидемии. Вызванной проходом войск. Еще не завершившийся. Погибло 30 мужских и 22 женских душ; погорельцев – 1. В ссылке – 3. В бегах – 6.

Выпись из актовой книги Мозырского земско-поветового суда за 1819 года.

Явка доверенности, от Некрашевича Рокицкому выданной года тысяча восемьсот девятнадцатого месяца января двадцать восьмого дня.

По причине отзыва суда пред актами Его Императорской Милости земскими повета Мозырского лично явился ясновельможный господин Андрей Поклад-Некрашевич, поручик войск российских и судья норшальный повета Мозырского доверенность, от себя вельможному Константину Рокицкому, регенту киевскому выданную на надлежащей двухрублевой гербовой бумаге написанную, со внесением пошлины в размере одного рубля медной монетой, устно и лично представил и закрепил эту явку личной подписью в поточном протоколе.

Доверенность следующего содержания:

Милостивый государь мой! Имею я разные дела и надобности в Столичном городе Санкт-Петербурге по разным судилищам у разных господ министров и начальников, а как за болезнью моей, за должностью и другими делами сам отлучится не могу то вместо себя прошу Вас, милостивый государь мой, где следовать будет , прошения подавать, решения слушать, на сходные с законом удовольствие а в противные неудовольствие подписывать и перенос делать, рукоприкладство чинить, вместо меня во всем заступать, в том я Вам верю и впредь спорить и прекословить не буду. Милостивый государь мой-покорным слугою.

Под этой доверенностью подпись:

Андрей Поклад Некрашевич, поручик и судья норшальный мозырский.

Января двадцать седьмого дня тысяча восемьсот девятнадцатого года.

Сие верящее письмо адресуется Его благородию господину регенту киевскому Константину Рокицкому.

Данная доверенность после явки в Мозырские земские книги внесена.

Выпись из актовой книги Мозырского земского-поветового суда за 1819 г

Акт крестной метрики. Служащий Яну Некрашевичу

Года тысяча восемьсот девятнадцатого месяца января двадцать восьмого дня.

По причине отзыва суда пред актами Его Императорской Милости земскими повета Мозырского лично явился ясновельможный господин Андрей Поклад Некрашевич, поручик и судья, крестную метрику, служащую его племяннику Яну Некрашевичу, написанную на простой бумаге, с уплатой за надлежащую гербовую бумагу в размере пятидесяти копеек медной монетой, в акты внес.

Метрика следующего содержания:

В правление Его Величества Александра Первого. Императора и самодержца всея России и иных, государя нашего милостивого.

Я, Станислав Скучинский, священник Кричевский, для всех и каждого нашел в метрической книге Кричевского костела запись следующего содержания:

Имение Поклады. Года Божьего тысяча восемьсот первого дня 7 февраля я, Тадеуш Стаховский, препозит-курат Кричевский, окрестил младенца именем Ян (Joannem), рожденного накануне, от законно брачных и благородных родителей господ Яна Поклада Некрашевича и его супруги Анны, урожденной Пузыревской. Восприемниками были вельможный господин Юзеф Горбацкий, титулярный советник, с вельможной госпожой Анной Ильинич, женой подчашия Мстиславского.

Верность и точность данной метрической записи удостоверяю печатью и личной подписью.

Дана в Кричеве в год тысяча восемьсот девятый, месяц января третьего дня.

Под данной метрикой подписью выдавшего и тисненная печать:

Станислав Скучинский, священник Кричевский.

Таковая метрика в результате явки названным выше лицом, внесена в Мозырские земские книги.

В архивных материалах показана храбрость Андрея Куприяновича Поклада-Некрашевича в служении Его Императорскому Величеству, его офицерская честь.

Не проявлял жестокого отношения к своим крепостным помещик Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич, отстаивал права и обиды других помещиков перед Министром МВД. Спустя два столетия потомки нашли документ, показывающий благородство его помыслов. Автор думает, что Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич знал, что его история будет известна потомкам и хотел оставить о себе добрую память в сердцах людей. Мы, потомки, будем хранить в нашей памяти и передавать благородство наших предков из поколения в поколение.

Выпись из прошения Андрея Киприановича Поклада-Некрашевич на имя императора Александра 1-го от 12 декабря 1819 г.

№ 4428

Августейший Монарх

Всемилостивейший Государь

Зная довольно, что Ваше императорское Величество неусыпное имеет попечение о благе и свободе крестьян, а видя себя расстроенным в здоровье еще со времени штурма Очаковского и по летам близким к кончине, при таковой желая угодить моему Монарху, своему сердцу. И оставить по себе память, постановил по смерти моей уволить моих крестьян на подносимых кондициях, в коих наддав им разные выгоды и простив лежащий на них долг.

Но к совершению такового моего счастья и спокойствия нужным считаю утруждать Вашего Императорского Величества о Высочайшем подтверждении выше писанных кондиций, льстя себе надеждою, что и другие здешние помещики должны бы последовать сему примеру, ежели буду удостоен в моим постановлении.

Вашего Императорского величества Всемилостивейшего Государя подписал верноподданный помещик поручик и судья межевой Андрей Поклад Некрашевич.

1819 года декабря 12 дня. Село Кузьмичи.

Все предки благородного рода Покладов-Некрашевичей, уходя в мир иной, оставляли духовные завещания своим потомкам. Не знал тогда Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич, что помещиками Добровольскими уже готовились коварные планы о захвате имения Кузьмичи. Оригинал завещания был изменён вдовой Андрея Куприяновича, Марией Некрашевич, урождённой Стржалковской, которая впоследствии объявила своим мужем Николая Чижа. Николай Чиж был управляющим в имении Кузьмичи у покойного Андрея Куприяновича и принял участие в заговоре о захвате имения Кузьмичи.

Выпись из завещания Андрея Киприановича Поклада-Некрашевича от 12 декабря 1819 г.

Во имя Святыя Единосущные и Нераздельныя Троицы Отца и Сына и Святого Духа Аминь.

Я, Андрей Киприана сын Поклад Некрашевич, Минской губернии Мозырского повета, имея от роду пятьдесят четыре года, зная довольно, что жизнь моя уже ближе к концу, нежели к началу, а имея по милости Всевышнего благоприобретенное имение, в том и пятьдесят пять душ мужского пола крепостных крестьян, записанных по ревизии в деревне мною заведенной Некрашевичовце и в селе Кузьмичах, да по двадцать по контракту поселенных старообрядцев в слободе Андреевке. Желая, чтобы по смерти моей не было каковых споров и я не отвечал против мысли моей перед Всемогущим, постановляю все оное недвижимое мое имение, того ж движимое.

Яко то серебряные и золотые вещи, медь, деньги, скот, лошади, экипажи, гардероб, хлеб наличной и в посеве словом, все то, что будет от меня в особом регистре за моим подписом помянуто, продавши все, что без меня не нужно и состояв с того количества денег, останется в пожизненном владении жены моей Марьи Даниловой дочери с Стржалковской Некрашевичевой, и доходы со всего обращать будет на содержание себя, восприемниц, пристойное воспитание оных, а племянник мой ИВАН ИВАНОВ Поклад-Некрашевич, как ныне идет в воинскую Его Императорского Величества службу, то жалованьем содержать себя должен и ему до двадцати шести кончавшихся ничего не давать, кроме когда будет произведен в офицеры, тогда дать на о копировку двести пятьдесят рублей ассигнациями и тройку лошадей с повозкой. А капиталов никуда жена моя, ни опекуны употреблять не должны, кроме жена моя из капиталу может употребить всякий год по пятьдесят рублей ассигнациями куда ей угодно. А по смерти жены моей, продавши все не нужное, господа опекуны разделят все без изъятия на четыре равные части и отдадут с отчетом 1-ю часть родному моему Племяннику ИВАНУ ИВАНОВУ сыну Покладу Некрашевичу, а три последние восприемницам моим Марьяне и Магдолене Поклад Некрашевичовнам и отставного корнета Гурткевича дочери Зузанне Гурткевичовне, та тоже восприемнице.

Крестьяне не будут крепостными, а землевладельцами.

Наследники мои не имеют права доходить по отце моем ротмистре КИПРИАНЕ Поклад-Некрашевиче никакого наследства по моей линии, а остается родному моему брату ротмистру Ромуальду Покладу-Некрашевичу, равно родной мой брат Ромуальд, ни его наследники до оставленного моим нынешним завещанием имения. Яко благоприобретенного и законами в мое распоряжение отданного, претензий иметь не будут.

Тело мое похоронить христианским обрядом, не делая никаких излишних издержек, за душу мою дать мозырским отцам бернардинам сто пятьдесят рублей ассигнациями, а кимбаровским на святые литургии двести десять ассигнациями, благочестивым священникам, кои будут при погребении, награду их трудов предоставит жена моя из доходов.

Опекунами назначаются господа поветовый маршал Григорий Новаковский, судья граничный Иосиф Корвин Красинский. Экзекутор-регент Ян Вишневский. В случае, Боже сохрани. Смерти их, то на место маршала судья земский Бенедикт Новаковский, а на Красинского сына его заседатель Карл Красинский.

Подпись: помещик поручик Андрей Поклад Некрашевич.

Декабря 12 дня 1819 года.

Как видите, Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич не оставил без наследства Зузанну, дочь полкового друга Гурткевичева, которая воспитывалась в семье Андрея Куприяновича.

Выпись из прошения поручика войск российских Андрейя Киприановича Поклада-Некрашевича в Минское дворянское депутатское собрание от 9 января 1821 г.

Всепресветлейший Державнейший Великий Государь император

Александр Павлович Самодержавен

Всероссийский Государь милостивейший

Просит Мозырского повета помещик от армии поручик Андрей Киприанов сын Поклад Некрашевич а в чем тому следуют пункты.

Родной племянник мой ИВАН ИВАНОВ сын Поклад Некрашевич имеет желание вступить в войсковую Ваше Императорского Величества службу, коему нужно иметь от оной комиссии за подписью господина губернского маршала выводное определение и свидетельство.

Я, имею из Белорусской дворянской комиссии доказательства и купив недвижимое имение в Мозырском повете часть села Кузьмич, по последней ревизии мужского пола 55 душ за мной записанных, да в половинном владинии Третеками 6 душ где отбывал послуги:

1805 года с октября 19 был депутатом для счету маршалов с дворянской суммы;

1809 года с апреля 22 был депутатом для разделения на участки дорог;

1812 года был смотрителем почт курьерских лошадей;

1812 года с мая был выбран для встречи и препровождения Государя Императора;

1813 года с июля 28 был люстратором о понесенных убытках помещиками через войска российские и польские;

1815 года с января 27 был люстратором сельских запасных магазинов;

1816 года с декабря 7 был выбран судьей норшальным по смерти судьи Кушелева;

1817 года с октября 8 опять выбран судьей норшальным на выборах;

1817 года с декабря 20 выбран опекуном над имением помещика Рудзиевского;

Опекуном над имением помещика Флорова.

Но не знаю, состою ли я в вписанным в число дворян Минской дворянской комиссии, для поднеся у сего Белорусско-Могилевского дворянского собрания выводовый декрет, выданный мне 1803 года февраля 21 дня, тог ж года и числа данный мне аттестат, также данный аттестат, помянутому племяннику моему ИВАНУ от господина губернского маршала Голынского, а метрику его, явленную в Мозырский актах 1819 года января 28 дня, всеподданнейше прошу:

Дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение, в Минском дворянском собрании приняв, в книгу записать, меня в число дворян поместить, а племяннику моему родному ИВАНУ ИВАНОВУ сыну Поклад Некрашевичу повелят выдать свидетельство за подписью господина губернского маршала, по коему он бы мог выступить в воинскую Вашего Императорского Величества службы, документы прилагаемые мне возвратить и о том учинить милостивую резолюцию.

Андрей Киприанов сын Поклад Некрашевич.

Всемилостивеше, Государь, прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить.

Января 9 1821 года к поданию надлежит в Минское дворянское собрание.

Прошение сочинял по словам просителя и переписывал дворянин Николай Леонов сын Чиж.

Выпись из прошения поручика войск российских Андрея Киприановича Поклада-Некрашевича в Минское дворянское депутатское собрание от февраля 1821 г.

Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император

Александр Павлович Самодержавец Всероссийский Государь Всемилостивейший

Просит Минской губернии Мозырского повета помещик поручик Андрей Киприанов сын Поклад Некрашевич. А в чем тому следуют пункты:

Поданным же прошением в оную дворянскую комиссию просил о внесении себя в дворянскую Минской губернии книгу и выдачи родному племяннику моему Ивану Иванову сыну Поклад Некрашевичу свидетельства для вступления в военную службу, на что оной комиссией 26 января сего года последовала резолюция, «что когда сложена будет грамота от комиссии Белорусско-Могилевской по форме, тогда внесен буду в дворянскую книгу, а племянник мой обратится должен в комиссию Белорусско-Могилевскую», документы, приложенные при помянутом моем прошении, мне не возвращены. Кои мне нужны и без оных в Могилевскую дворянскую комиссию ходатайствовать не можно. Высочайшей же грамоты в статье 85 именно сказано, «что доказательства отдадут оные обратно становым письменным объявлением, что отлагают внесение того рода в родословную книгу той губернии до представления им не опровергаемых доказательств». Для того всеподданнейше прошу:

Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение в Минской дворянской комиссии в книгу записать, документы, приложенные при первом моем прошении по силе Высочайшей грамоты 85-й статьи, прислать дабы я скорее мог получить свидетельство для племянника моего, и он чрез то не потерял бы времени и случая к вступлению в военной службы. На пересылку оных до города Мозыря, я оттоль до станции почтовой Кузмицкой посылаю пять рублей ассигнациями.

Помещик поручик Андрей Киприанов сын Поклад Некрашевич.

Всемилостивейше, Государь, прошу Вашего императорского Величества о сем моем прошении решение учинить.

Февраля 17 1821 года к поданию надлежит в Минскую дворянскую комиссии.

Прошение сочинял по словам просителя и переписывал дворянин Николай Леонов сын Чиж.

Выпись из ввода Марии Даниловны Некрашевич во владение имением Кузьмичи Мозырского уезда от 8 августа 1821 г.

1821 года августа 8 дня у дел Его Императорского Величества Мозырского уездного суда, явясь лично, возный ниже поясненный, таковую реляционную сделанного ввода квитанцию заявил, которой содержание следующее:

1821 года августа 1 дня возный Мозырского уездного суда, ниже собственноручно подписавшийся, извещаю этой реляционною сделанного ввода квитанциею, что по долгу звания моего прибыв на востребование госпожи поручицы российских войск Марии из Стржалковской Поклад Некрашеваичевой в деревню Кузьмичи, лежащую в Мозырском уезде, вникнув в обстоятельства или содержание вечнокупчей крепости на деревню Кузьмичи с островом за сумму 28000 злотых польских от господина войского Трембольского Андрея Тржецяка и вдовы Франтишки из Страшинских, матери, хорунжего киевского Антония, брата, именем своим и по доверенности интромиссиею, 11 апреля 1804 года взятого, 13 того же апреля в Мозырском уездном суде сознанной, укрепленной; 1805 января 20 от господ Франтишки из Страшинских, вдовы, матери, яко уступающей дожизненность на деревне Кузьмичах Андрея и Антона, сыновей Третьяков на часть имения Кузьмич за выше обозначенную сумму выданной, а 23 января того же года в Киевской гражданской палате совершенной; 1805 декабря 2 от господина регента Франтишка Тржецяка на часть Кузьмич с островом, в Волынской губернии лежащем, тоже выданный, а 1809 января 25 в Мозырском уездном суде совершенной; другой тоже купчей крепости Франтишки и карла Тржецяков 29 октября 1808 г. выданной и 25 января 1809 года в оном суде. Кроме того, на основании компромисарского решения 31 января 1810 года, в деревне Кузьмичах последовавшего. А 1814 февраля 6 в Мозырском уеждном суде записанного по книгам актовым; и при том на основании двух вводных актов 13 января 1810 г. учиненных и того же месяца 22 числа в Мозырском уездном суде сознанных, и третьего 9 сентября 1809 сделанного, а 2 октября того же года в Мозырском уездном суде совершенного, равно прочих документов, покойному поручику российских войск и кавалеру Андрею Покладу Некрашевичу служащий, как деревню Кузьмичи с фольварком так и Некрашевичовку, в Мозырском уезде лежащее в границах и пространстве, только у покойного Андрея Поклад Некрашевича были во владении. А по отказному листу 30 января 1821 вследствие указа Минского губернского правителя от 8 января за № 72, основанного на таком же Правительствующего Сената. Заседателем Двораковским учиненному к участку означенных Кузьмич в традиционное владение равно по закладным документам 15 февраля 1820 на пять крестьян в деревне Скородном, Хуторе Погорелом за сумму 3000 рублей ассигнациями, 5 марта 1821 года на двух крестьян за сумму 400 рублей серебром от господина судьи межевого мозырского Адама Фурса покойному поручику российских воск Андрею Некрашевичу при отказном листе Мозырского земского суда. Я все движимое и недвижимое имение на имя поручицы Марии из Стржалковских Поклад Некрашевичевой во владение подал.

В результате, вдова Андрея Куприяновича Некрашевича, Мария, получила часть деревни Кузьмичи.

Читатель, наверное, обратил внимание, что между Покладами и помещиками Тржецяками были враждебные отношения. Андрею Покладу-Некрашевичу и его потомкам на протяжении века пришлось отстаивать права на своё недвижимое имущество.

Упоминания об Андрее Куприяновиче Покладе-Некрашевиче сохранились до 1821 года. Метрические записи по Кимбаровскому костелу, к которому был приписан Андрей Куприянович, не сохранились и точную дату кончины установить не представляется возможным. Исходя из того, что вдова Андрея Поклада-Некрашевича, Мария, была введена в имение Кузьмичи 1 августа 1821 г., то можно считать, что Андрей Поклад-Некрашевич умер в 1821 году. Известно, что прихожан Кимбаровского костела хоронили на Мозырском городском кладбище.

В предыдущих архивных материалах по спискам помещиков Мозырского уезда показано, что у Андрея Куприяновича Поклада-Некрашевича и его жены Марии были две дочери: Мария и Магдалена.

В фондах архива НИАБ находятся на хранении выписи из метрических книг по Кимбаровскому костелу о бракосочетаниях:

«1825 года октября 17 дня я, сеньер и священник ордена Цистерского Альберт Свирский, соединил брачными узами юношу господина Панкратия Красинского с девицею Марьяною Некрашевичовную. При чем свидетелями были господа заседатель Мозырского уезда Карл Красинский и Игнатий Заборовский».

1828 года июля 1 дня Кимбаровского прихода в Кузьмицкой римско-католической каплице настоятель этого прихода ксенз Леб Бабинович повенчал кимбаровских прихожан с имения Кузьмич благородного Казимира Дроздовича, вдовствующего, с девятнадцатилетнею девицею Магдаленою Некрашевичевною. При совершении какового обряда свидетелями были господа Панкратий Красинский, Николай Чиж и прочие собравшиеся.

В дальнейшем Мария и Магдалена упоминаются и в других архивных материалах.

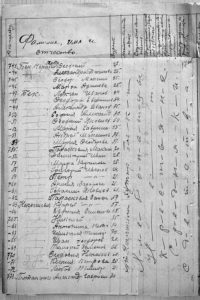

Выпись из метрической книги по Кимбаровскому костелу о брак сочетавшихся за 1822 г. где указано.

Года 1822 месяца января 29 дня обвенчаны благородный господин Ян Некрашевич (Joannem Nikraszewicz), юноша из Кузьмичей, сын хорунжего и благородная госпожа Базылия (Василия) Пясецкая (Basiliam Piasecka), дочь судьи мозырского. Присутствовали: благородный господин Блажей Штейн, асессор Мозырского суда, благородный господин Юлиан Штейн, Примус Пясецкий, сын судьи мозырского.

Обратите внимание, что ранее, в 1819 году, поручик помещик Андрей Куприянович Поклад-Некрашевич писал прошение Его Императорскому Величеству, что его родной племянник ИВАН ИВАНОВИЧ Поклад-Некрашевич желает служить в воинской службе Его Императорского Величества.

Но автору не удалось найти в архивах информацию, чтобы ИВАН ИВАНОВИЧ Поклад-Некрашевич проходил воинскую службу. Не нашлось и архивных материалов о отказе приема на службу Ивана.

По-видимому, Иван Иванович занимался в фольварке Ивановка Скороднянской волости земледелием и получал какой-то доход. Из дела помещика Гунтермана Пясецкого с Базылиею Некрашевичевою, женой Ивана, видно, что ИВАН занимался постройками для хранения сельскохозяйственных запасов и разводил крупный рогатый скот.

По переказному документу в 1822 году данному июля 9-го дня ИВАНОМ Некрашевичем который при сим прилагаю следует мне от Г.Г. Пясецким 180 руб. серебром и сигнациями 200 рублей с процентами. От каковою долга наверно Г. Гунтерман Пясецкий не отказано, ибо в оном сам свидетелем подписался. Блажей Николаев Штейн указывает счет денег следуемых мне от вотчинных владельцев имения Кочищь помещиков Пясецких.

По переказу им ИВАНА Некрашевича 180 руб. Да ассигнациями 20 рублей на серебро. За постройку двух этажного амбара. За увеличение посева 25 осьмых рожи и 2-е осьмых пшеницы. За 4 коровы с телятами.

Жаль, что в архивах мало сохранилось информации о жизни ИВАНА ИВАНОВИЧА Поклада-Некрашевича. Но, во время работы в архивах, ведущему научному сотруднику Евгению Станиславовичу Глинскому удалось обнаружить в фондах НИАБ списки об участниках Польского восстания 1830-1831 гг. В этих материалах указан и помещик Мозырского уезда ИВАН Некрашевич, сын Покладов.

Что побудило Ивана, потомственного дворянина из польской шляхты и потомка русских офицеров, вступить в шайку мятежников? Автор видит одну причину: скорее всего Ивану было отказано в приеме на воинскую службу из-за его происхождения, польского шляхетства, потому и занимался Иван земледелием. Мы знаем, что Иван Иванович в 1816 г. обучался в поветовом дворянском училище Овруч и наверняка поддерживал связь со своими сверстниками.

Выпись из алфавитного списка участников

Восстания 1830-1831 гг.

В Минской губернии

Некрашевич Иван Иванов помещик. Мозырского уезда, 241 по Мозырско: 7. Был в шайке овручских мятежников, коих тайною дорогою провел в село Кузьмичи, и там участвовал в отбитии амбара и заборе припасов.

Находился между вооруженными овручскими мятежниками при нападении на село Кузьмичи и на тамошнюю почтовую станцию; но после бежал от них на место своего жительства; а при следствии открылось, что о нем кроме того производится 8 уголовных дел. По сему решением Комиссии 16 марта 1832 года постановлено: признав, что за мятежные действия по силе высочайших указов 4 июня и 4 октября 1831 года Некрашевич как оставивший мятежников и возвратившийся на место своего жительства подлежит прощению обстоятельством его поставить на вид того судебного листа в коим производстве уголовного дела для обращения прошения участия Некрашевич о том донести Г. Главнокомандующему 1-ю армию.

Выпись из постановления Минского губернского правления

от 21 декабря 1831 г.

По 2-й Экспедиции

Предложение Минского Господина Гражданского губернатора от 12 декабря № 17879 коим изъямная, что подошедшим Его превосходительству сведениям, что содержащийся под стражею в Мозырском городовом остроге тамошний помещик ИВАН Некрашевич во время возникшего в городе Овруче мятежа принадлежал к оному, совокупно с мятежником Баранецким и прочими производил нападения, грабежи и другие противозаконные поступки. Его превосходительство предписал мозырскому исправнику произвести о Некрашевиче строгое и беспристрастное на законном основании исследование, который, исполнил сие следственное дело. Доставил Его Превосходительству. Усматривая из сего дела, что Некрашевич точно принадлежал к мятежу и, соединившись с мятежниками, делал разные грабительства, Его превосходительство представлял сие обстоятельство предварительно и на рассмотрение господина минского военного губернатора. Следствием сего Его Светительства уведомил Его Превосходительства за № 4893, что он соглашаясь на предание судебному рассмотрению поступков помещика Некрашевича возвратить и подлинное дело с присовокуплением, что заключение Суда должны быть только в отношении сделанных Некрашевичем грабительских участиях в мятежах. Комиссия по Высочайшему повелению в город Минск учрежденной об означенном Некрашевич не отыскивает никакого отзыва то сим уведомить отношением означенную Комиссию с препровождением в оную выписки из следственного дела.

ИВАН ИВАНОВИЧ Поклад-Некрашевич также находился под стражей в Бобруйской крепости. В 1832 г., признав свое преступление, Иван принял присягу и был отпущен, сохранив свое имущество, фольварк Ивановка и право о дворянском достоинстве. В архивных материалах все больше, без видимых причин, указывается фамилия Некрашевич – придомковая, а не основная фамилия – Поклад, иногда указывается – сын Поклада.

После Восстания 1830-1831 гг. Комитету Западных губерний было поручено разобраться с проблемами шляхты. В законе от 19.10.1831 г. «О разборе шляхты в западных губерниях и о устройстве этого рода людей» отмечалось, что многие шляхтичи «по недостатку оседлости и собственности, и по образу жизни … наиболее подвержен были к восстанию и преступных действий против законной власти». В 1832 г. Герольдии было приказано провести ревизию декретов выводов Дворянских депутатских собраний. Сенат указом от 11.11.1832 г. приказал разделить лиц, принадлежащих «к бывшей шляхты» на три разряда: 1. дворян, которые имеют или не имеют выводов дворянских собраний, но обладают имениями с подданными или только подданными; 2. дворян, которые которые не имеют имений, но имеют выводы; 3. шляхтичей, которые не имеют выводов и не имеют имений. Покладу-Некрашевичу ИВАНУ ИВАНОВИЧУ пришлось пройти данную процедуру.

Выпись из книги учета дворян 1-го разряда Мозырского уезда за 1833 г.

ИВАН ИВАНОВ в Некрашевич, 33 лет. Женат на Василии Пясецкой 28 лет

Утвержден в дворянском достоинстве 1801 г. февраля 22 дня Могилевское собрание уведомило, что таковое определение состоялось о Некрашевичах-Покладах.

Владеет наследственным фольварком Ивановка. Мужских душ 2.

По закладному праву от помещика Фурса с 1821 г. марта 10 дня, 14 мужских душ и 14 женских душ в селе Скородном.

В процессе исследования фондов в архиве НИАБ исторических фактов о жизни ИВАНА ИВАНОВИЧА Поклада-Некрашевича больше не обнаружено. В фондах ГАЖО находится дело Овручского земского суда, где упоминается беглый крепостной крестьянин Павел Гаращук с семьей, принадлежащий помещику Мозырского уезда ИВАНУ Некрашевичу. Этот крестьянин находился в бегах с 1840 года и впоследствии был доставлен в Овручский земский суд.

В 1822 году к помещику Ивану Некрашевичу в фольварк Ивановка был переведен Омелько Гаращук, отец Павла. Из архивных материалов мы видим, что помещик ИВАН ИВАНОВИЧ Некрашевич содержал еще хутор Лозяное в Мозырском уезде. Далее будет упоминаться сын ИВАНА Некрашевича – дворянин Григорий Иванович Некрашевич с Минской губернии Мозырского уезда хутора Лозянова.

Читателю, наверное, интересно будет узнать, где находилась жена Ивана, Василия (Базилия), в то время, как её муж сидел под арестом.

Автор выше указывал, что в фондах НИАБ находится на хранении дело помещика Гунтермана Пясецкого с Базылиею Некрашевичевою о следуемом ей имении Кочищ.

Имение Кочище принадлежит матери Базилии, помещице Фекле Ленкевичевой, по первому браку Пясецкой, а по второму Штейновой, состоящей из с. Кочищ и деревни Жуков по последней ревизии 150 душ мужских или 42 крестьянских двора, из которых 15, мать Пясецких разделила поровну меж своих детей, рожденных от первого брака с Геронимом Пясецким, именно сыновьям Примусу (мужу), Гунтерману и Августину (бес потомно умершему), и дочерям Базилии (Василине) в замужестве Некрашевой и Марье в замужестве Барановской. Всякому из них по три крестьянских двора. Сама Фекла из Ленкевичей проживала в своем доме Копанке. Но это завещание было оспорено братьями Пясецкими. Дело было заведено в Мозырском уездном суде.

12 декабря 1832 г. Базилия Некрашевичева с помощью ввозного произвела интромиссию (ввод во владение) своею частью имения. Но Гунтерман Пясецкий подобной интромиссии «воспротивился». Объявил себя «полным хозяином всех трех частей имения Кочищ» и выгнал Базилию из своего дома, забрав все имущество, включая личные вещи, гардероб, белье, посуду, а также скот и запасы сельхозпродуктов.

20 декабря 1832 г.

Просит Мозырского уезда помещица Базылия с Пясяцких Некрашевичева проживающая в имении Кочищи о чем тому следует пункт.

Мать моя с Ленкевичей Пясецкая что ныне Штейнова совершенным своим документом 1831 года сентября 17 дня изрекает свободной части от закладного владения имения Кочищ на своих детей в том числе на меня просительницу но в последствии когда увидела между нами братьями и сестрами разные споры и неприязни то в прекращение оных вторично совершенный документ сего 1832 года декабря 5 дня признавая во всей им первый, распределила именно какие крестьянские души к нам должны по равной части принадлежать на основании какого документа, когда я просительница по сим законам в своей части, выделенный матерью по средством Возного зделано сего года 12 декабря интромиссию то брат мой канцелярист Мозырского уездного суда Гунтерман Пясецкий против таковой интромиссии ибо пред оною быть полным хозяином всех трех частей имения Кочищ и желая показать крестьянам что он навсегда должен им оставаться, выгнав меня из дому, забрав все мое имущество как из гардеробу так и постели, посуды, скота и хозяйственных припасов.

Гунтерман в декабре 1831 г. избил свою сестру Базилию так, что она «заболела от сильного кулачного боя под боки» и выехала после этого к своей матери Штейновой в Копанку. А через несколько дней приезжала в дом к брату с вдовой Погоскою (титулярная Советница Зофия) для взятия вещей.

Решением Мозырского Земского суда предписано помещику Гунтерману Пясецкому учинённого грабежа, вернуть своей сестре Базилии Некрашевичевой награбленное имущество, скота разного сорта, часть имения Кочищ.

По освобождении из Бобруйской крепости Ивана, мужа Базилии, супруги уже в 1833 г. проживали в фольварке Ивановка(Яновка) Скороднянской волости и занимались сельским хозяйством и мирной жизнью.

С родом помещиков Пясецких Скороднянской волости, волей судьбы род Некрашевичей еще ближе породнился. Примус Пясецкий с 1800 года рождения (умер 1850 г.) старший из братьев-заседатель мозырского земского суда.

Женат дважды. От первого брака сын Александр. От второго брака с Красинской Марией урожденной Некрашевичевой дочь по мужу Юцевичева.

В 1853 году дважды вдова Мария Андреева Некрашевичева Пясецкая обращалась в суд с иском о выдаче части имения Кочищ, принадлежащей ей по мужу Примусу Пясецкому. Ей как вдове следовала законная 7-я часть и половина всего движимого имущества.

Выпись из метрической книги по Мозырскому костелу об умерших за 1840 г

Где указано:

Года 1840 месяца ноября 12 умерла в городе Мозыре благородная Базылия, урожденная Пясецкая, Некрашевич от чахотки, имевшая 30 лет от роду, причащена Святыми Тайнами. Тело ее погребено на Мозырском кладбище.

Автор выше упоминал, что потомки поручика Андрея Куприяновича Поклада-Некрашевича в судах будут отстаивать свои права о наследстве: помещики Довровольские коварным способом завладели имением Кузьмичи и хутором Некрашевичевка (Некрашевка).

Выпись из прошения Марии Андреевны Пясецкой от 3 февраля 1841 г.

Просит Мозырского уезда помещица вдова Мария Андреевна Пясецкая урожденная Некрашевичевна, жительствующая в околице Дроздах в следующем:

Отставной поручик покойный Андрей Поклад-Некрашевич, владея благоприобретенным имением Кузьмичи, в Мозырском уезде состоящем, имел меня, просительницу, и две родные мои сестры-Магдолену Дроздовичеву урожденной Некрашевичевну и Зузану, а также брата нашего недавно умершего Александра на своем попечительстве, но когда сей добродетель помер, мы в малолетству преданы были произволу фортуны, которая не была милостива, имение же его Кузьмичи. Равно движимость и наличные деньги в большом количестве без всякого права чрезвычайным успехом заняты были и теперь находятся в управлении дворян Марии Чижовой (вдовы Андрея Киприанова) и мужа ее по второму браку дворянина Николая Чижа.

Но как всемогущий Бог никогда не дозволяет сирот обижать и заговоры, сделанные на чужую собственность, прежде или позже откроются, так и касательно имения покойного добродетеля нашего по истечении столь немного времени открылось ныне вещь следующая: что покойный добродетель наш с благоприобретенного своего имения домашним завещанием записал нам 100 000 злотых польских, о чем зная достаточно жена его, ныне Чижова, после кончины первого мужа, корыстуя с малолетству нашего, успела сказанное завещание в обиду нашу спрятать.

В этом деле по завещанию замешан помещик Александр Наркуский, который принял участие в сокрытии подлинного завещания Андрея Куприяновича Поклада-Некрашевича.

Выпись из показаний Марии Андреевны Пясецкой от 1841 г. по делу о сокрытии завещания Некрашевича Андрея Киприанова:

Помещицы Вдовы Марии Пясецкой

По делу мною произведенному о сокрытии подлинного Духовного завещания учиненного покойным помещиком и отставным поручиком Андреем Поклад-Некрашевичем, нужно от Вас Милостивый Государь поднести на ниже следующие пункты.

Автор посчитал отобразить только из копии ответы Марии так будет более понятнее.

Законно ли я рождена, кто по имени и прозванию была моя мать и с какого звания она происходила, я совершенно не знаю, ибо осталась по смерти ее двумя годами от роду, и не ведаю, где она похоронена. Знаю только достоверно, что благодетель и отец мой был отставной поручик Мозырского уезда помещик Андрей Поклад Некрашевич. Он оставил меня и родную сестру мою Магдолену, ныне Дроздовичеву; а Александра и Зузану оставил от Марьяны Гурткевичевой.

Родной сестры кроме вышеупомянутой Магдолены у меня нет.

Зузану за рудника в Валавскую Рудню Шимко отдала замуж мать ее Гурткевичева, доводится ли она, Зузана, мне сестрою я удовлетворительно не знаю, воля была благодетеля моего Андрея Некрашевича ровная, а над ней. Как надо мной. Принять ее в свое покровительство.

Александр, брат родной Зузаны. После смерти благодетеля нашего поручика Андрея Поклад Некрашевича малолетним, после смерти его же Некрашевича скончался, похоронен в Кузьмичах, но которого года я не помню.

До выхода моего замуж я по фамилии называлась Некрашевичова, с первым моим мужем помещиком Панкратием Красинским венчалась я в 1825 году октября 17 дня Брачная метрика записана в Кимбаровском цистерском монастыре.

Итак, читатель видит ещё одну загадку семьи Андрея Куприяновича Поклада-Некрашевича: происхождение его дочери Марии. В выписи показаний Мария пояснила, что у неё была мать, которую она не помнит, т.к. мать умерла, когда Марии было два года от роду. Может Мария была внебрачной дочерью, но согласно архивным материалам Андрей Киприанович Поклад-Некрашевич в 1796 г. венчался с девицею Марией Даниловной Стржалковской. Наверное, эта загадка останется навеки семейной тайной Поклад-Некрашевичей.

Но почему не принял участие в судебных спорах за наследственное право ИВАН ИВАНОВИЧ Некрашевич? Причины могут быть разными, в том числе и его участие в восстании 1830–1831 гг. Хотя сын ИВАНА, СЕМЁН, в своем прошении писал, что дед его Андрей Куприянович Некрашевич, уезжая по делам в Санкт-Петергбург, передал ИВАНУ, отцу СЕМЁНА, документы. По дороге Андрей Куприянович умирает. Какие документы оставил Андрей своему племяннику ИВАНУ? Ведь в 1841 году Мария Андреевна, по второму браку Пясецкая, урождённая Некрашевичева, отстаивала свои права за наследство. От ИВАНА пояснений не требовали. Когда в декабре 1843 года умирает ИВАН, детей его, сирот СЕМЁНА и Григория, забирает вдова Андрея Куприяновича Некрашевича. Почему Мозырская дворянская опека не назначает Марию опекуншей над сиротами? Перезимовав в имении Кузьмичи, Мария, Чижова по второму мужу, выгоняет сирот из имения Кузьмичи. СЕМЁН пишет, что у него были документы на имение Кузьмичи, но баба отобрала документы и выгнала сирот. К сожалению, подлинность этих документов мы не сможем восстановить. При дальнейшем исследовании в архиве НИАБ (Национальный исторический архив Белоруссии) обнаружены следующие записи.

Запись в метрической книге Скороднянской Дмитриевской церкви об умерших за 1843 г., где указано:

20 сентября умерла, 23 сентября 1843 года погребена села Скородного дворянки Лукии Михайловны по мужу Некрашевичевой дочь Цыцилия Иванова, 4 лет, спалилась или сгорела.

В архивных материалах есть информация, что горел в 1843 г. фольварк Ивановка, где проживала семья Некрашевича ИВАНА ИВАНОВИЧА. Первая жена Ивана, Пясецкая Василина (Базилия), умерла в ноябре 1840 года. Возраст умершей Цыцилии Ивановой, скорее всего, указан примерный.Также не сохранились записи ни в Кимбаровском костеле, ни в Скороднянской Дмитриевской церкви о венчании ИВАНА Некрашевича с Лукией Михайловной и рождении Цыцилии. Поэтому нет возможности установить род Лукии Михайловны. Сыновья ИВАНА от первой жены, Василии (Базилии), СЕМЁН, 1834 г.р. и Григорий, 1839 г.р., проживали совместно с отцом.

Также в метрических книгах по Скороднянской Дмитриевской церкви имеется запись: «18 декабря умер, 20 декабря 1843 года погребен села Скородного дворянин Иоанн Некрашевич, помещик римского исповедания, 45 лет, от чахотки, похоронен на кладбищах римских Скородненских приходских».

Далее автор раскроет историю СЕМЁНА и Григория, детей ИВАНА и Базилии.

А пока продолжаем изучать судебные дела, которые вели потомки покойного Андрея Куприяновича Некрашевича за наследство.

Выпись из решения Минской палаты уголовного суда по делу о сокрытии завещания Андрея Киприановича Некрашевича от 4 июня 1851 г.:

Слушали дело, производящееся по Указу Правительствующего Сената, о сокрытии завещания умершего помещика Андрея Поклад-Некрашевича.

Приказали: Уголовная палата, решив дело сие, 5 декабря 1846 года, заключила, хотя произведенным следствием не открыто, кто именно скрыл подлинное духовное завещание покойного Андрея Поклад-Некрашевича и сочинил вместо оного новое, представленное к делу помещиком Александром Наркуским, но, как из дела видно, что оно хранится у жены умершего Некрашевича, Марии по второму замужеству Чижовой, то ее Марию, мужа ее, Николая Чижа, и помещика Александра Наркуского по предмету сокрытия означенного завещания впредь до открытия случаем, на основании 1177 ст. 15 Св. Зак. Уголовных, оставить в подозрении. А как по неоткрытию подлинного завещания Некрашевича нельзя ничего заключить, кому все имение или в части движимое и недвижимое должно принадлежать, да при том разбирательство о сем к уголовному порядку не принадлежит, то представить сторонам, буде пожелают, начать иск по форме особо от сего дела, поступок же мозырского земского исправника Калино в неподлежащем приводе к присяге участвующего в деле дворянина Красинского сообщить на постановление Минского губернского правления.

По утверждении решения сего господином начальником губернии оно объявлялось прикосновенным лицам на праве апелляции, и за сим помещик Александр Наркуский, выслушав решение 16 июля 1847 года, хотя и явил неудовольствие, но апелляционного отзыва в срок не подал, а коллежский регистор Добровольский по доверенности Николая Чижа и Марии Чижовой, дав подписки по явке для выслушания решения, в законный срок для слушания решения не явились. Именующийся же наследницами по умершем Некрашевиче воспитанницы его Марьяна Пясецкая, Магдолена Дроздовичева и Сусанна Шевченкова по выслушании означенного решения 14 апреля 1847 года изъявили не удовольствие и вследствие апелляционного отзыва поданного из них Пясецкою от имени своего и по доверенности Дроздовичевой и Шевченковой, дело восходило на рассмотрение в Правительствующий Сенат, который возвращая дело в Уголовную палату при указе от 8 сентября 1848 года за № 4806, изъяснил, что поручик Андрей Некрашевич в 1819 году написал духовное завещание, коим между прочим, освобождая крестьян своих в свободные хлебопашцы, повергал оное на Высочайшее усмотрение чрез посредство Комиссии прошений но в 1820 году стас-секретарем Кикином объявлено было Некрашевичу, чтобы по изъясненному предмету руководствовался существующими узаконениями. По смерти Некрашевича в следствии прошения жены его 13 октября 1821 года выдано под расписку дворянина Викентия Богушевского и подлинное завещание, а в 1841 году помещица Пясецкая, именуя себя воспитанницею Некрашевича объяснила, что он по завещанию назначил ей с сестрами 100 тыс. злотых, и что жена его, вышедшая в замужество за помещика Чижа, скрыла то завещание, а засим хотя оное представлено, но не то, которое было написано покойным и представлено в Комиссию прошений. По произведенному же следствию не открыто, действительно ли представленное Чижовою завещание то самое, которое было представлено в Комиссию прошений ибо: а) не спрошен Богушевский, получивший завещание из Комиссии; б) не взято сведений от помещицы Чижовой, почему она не представила завещания, получив его от Богушевского; в) не взято сведений от статс-секретаря у принятия Всеподданнейших прошений, не оставлено ли в Комиссии прошений копии с завещания или содержание оного не прописано ли в прошении Некрашевича.

А потому Сенат, не приступая к окончательному разрешению сего дела, предписал Уголовной палате дополнить оное противу изъясненных замечаний и в чем еще будет следовать постановить вновь решение, не стесняясь прежних, и в дальнейшем производстве поступить по установленному порядку. Во исполнение сего Указа при производстве дополнения по замечаниям Правительствующего Сената помещица Мария Чижова по случаю смерти, последовавшей ей 26 января 1849 года, а Богушевский по случаю неизвестности местонахождения его. Статс-секретарь Его Императорского Величества у принятия прошений уведомил, что копии с завещания поручика Некрашевича в Комиссии прошений не имеется, а в препровождении копии с решения Некрашевича, поданной к Государю Императору 28 декабря 1819 года, содержание упомянутого завещания не прописано. Сверх сего из донесения статского пристава 1-го стана Мозырского уезда видно, Что второбрачный муж умершей Марии Некрашевичевой Николай Чиж, также умерший 21 марта 1850 года, не оставил после себя законных наследников, чрез то имение, доставшееся ему по жене, сделалось выморочным, коим владеет ныне вторая жена его Анеля Чижова, урожденная Добровольская.

Сообразив изложенное обстоятельства с законами, Уголовная палата находит. Что за смертью Николая и жены его Марии Чижовой, суд о них на основании 160 ст., уложения о наказаниях прекращается, что решение сей Палаты, состоявшееся по этому делу 5 декабря 1846 года в отношении помещика Наркуского не подлежит изменению, так как оно по объявлению Наркускому необжаловано им в законный срок и тем самым вошло в законную силу. По произведенному же дополнению прежние обстоятельства дела ничем не изменились.

По сим соображениям Уголовная палата определяет:

1) о помещиках Николае и жене его Марии Чижах, за смертью тех, на основании 160 ст. Уложения суд прекратить;

2) решение сей Палаты, состоящее по этому делу 5 декабря 1846 года, в отношении помещика Александра Наркуского как вошедшее в законную силу и по объявлении ему, Наркускому, в законный срок не обжалованное, оставить в своей силе;

3) о том, что после смерти Чижов не осталось законных наследников и что затем оставшееся по них в Мозырском уезде имение Кузьмичи объявлено местным становым приставом выморочным, сообщить минскому губернскому прокурору для надлежащего с его стороны распоряжения;

4) что касается до гражданских прав дворянки Марьяны Андреевой Пясецкой на оставшееся после умершего Поклад-Некрашевича имущество, то предмет этот до уголовного судебного места не относится и потому суждение о сим не входит.

5) Обращаясь к производству самого дела, Палата усматривает, что Мозырский уездный суд получив 23 октября 1848 года Указы Уголовной Палаты о дополнении сего дела, распорядился об этом только 20 января 1849 года, а за сим получив дополнение 20 июля 1849 года только 16 декабря того года распорядился о произведении публики к отыскании дворянина Богушевского, а потому о таковой надобности сообщить на определение Минского Губернского Правления

Подлинный за подписом секретаря пропуском Прокурора утверждением Г. Начальника Губернатора.

8 ноября 1851 года

Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, из Минской уголовной палаты, Мозырскому уездному суду.

По Указу Его Императорского Величества Уголовная Палата по выслушенным предложениям Г. Минского Гражданского Губернатора от 26 октября за № 21339 копии предлагает уведомить его, приведено ли выполненное решение Палаты по делу о подложенном завещании умершего поручика Некрашевича если же еще не исполнено, то распорядится о не поделенном исполнении оного. По правилам указать, что копия хранится Уголовной Палаты по частному делу препровождала в Мозырский уездный суд при указам Палаты от 29 сентября за №74306 для объявления прикосновенным лицам на право апелляции, но от оного суда исполнительного рапорта еще не получено.

Приказали: Об оказавшемся по справке уведомить представленным Г. Начальника Губернии, а Мозырскому уездному суду строго подтвердить, как решением исполнение указа Палаты по означенному делу от 29 сентября сего года октября 31 дня 1851 года.

Для Марии дело окончилось ничем. Так как Мария и её второй муж Николай уже умерли, то имение Кузьмичи было провозглашено выморочным, то есть подлежало обращению в доход государства. Но потом, по поддельному завещанию Чижа, имением Кузьмичи завладели помещики Добровольские.

Вот так коварные планы помещиков Добровольских завладеть движимым и недвижимым имуществом неугодного соседа, покойного поручика Поклада-Некрашевича Андрея Куприяновича, наконец сбылись. Автор не может сделать вывод, имели ли отношение помещики Добровольские к смерти Марии Некрашевичевой и Николая Чижа, т.к. подлинного духовного завещание не нашлось и исследование этих фактов не проводилось.

По духовному завещанию Андрея Куприяновича Поклад-Некрашевича после смерти его жены Марии следует разделить все движимое и недвижимое имущество на три равные части: племяннику ИВАНУ и дочерям Марии и Магдалене. Но духовное завещание поручика Андрея Куприяновича Поклад-Некрашевича было подменено.

В фондах НИАБ находится частное дело Добровольских об утверждении в правах владения имением Кузьмичи и почтовой станцией. Вот выдержка из дела: «…После мужа (пишет Алёна, вдова покойного Николая Чижа – Прим. автора) осталось имение Кузьмичи 1-го стана Мозырского уезда с почтовой станцией того же названия Кузьмичи».

Николай Чиж не оставил после себя наследников, поэтому имение Кузьмичи должно было отойти государству. Но в деле указано: имение Кузьмичи поступило во владение Щепана Добровольского по духовному завещанию помещика Николая (Леонтьевича) Чижа, признанного умершим 28.09.1850 г.

Откуда могло взяться это завещание, если его в природе не существовало? Ввод во владение имением произведён 20.10.1851 года. Щепану вместе с родными братьями его Фадеем, Иосифом и Леонидом Добровольскими досталось по равной части имения и поступила во владение и почтовая станция Кузьмичи.

При этом даже появилась копия домашнего духовного завещания помещика Мозырского уезда коллежского Регистра Николая Леонтьевича Чижа от 18.03.1850 г. Он счёл за благо при жизни распорядиться, принадлежащим ему на основании документов на право владения движимым и недвижимым имуществом, не родовым, а благоприобретённым. Из текста следует, что недвижимое имущество – имение Кузьмичи – не родовое, а благоприобретённое. В него входят как само имение в Мозырском уезде, так и хутор Некрашевичевка (Некрашевка) с принадлежностями к оному и 4-мя крестьянскими дворами с их семейством, землёю, строением и всем состоянием, которые покойный отдает в пожизненное владение тестю своему отставному капитану Викентию Добровольскому и его жене Каетане из Красинских Добровольской, а по смерти их – родной дочери оных – девице Люциане Добровольской (в браке Монкевичевой) в вечное и потомственное владение.

А всё своё движимое имущество, без изъятия, Николай Чиж завещал в пожизненное владение второбрачной жене своей Анели, из Добровольских, Чижовой. При этом завещанием не возбраняется вдове выйти в замужество «буде пожелает» и если будет иметь детей, то «все завещанное ей имение должно по смерти ея остаться во владении детям ея, как законным по ней наследникам. Ежели не выйдет в замужество, то после смерти ее, отказывает все то, как движимое так и недвижимое имение родным сказанной жены братьям: Фадею, Леону, Иосифу и Щепану Добровольским по равной части в вечное и потомственное их владение» Это завещание было подписано «Депутатом Ельской Троицкой церкви Св. Андреем Байковским. Земский исправник Мозырского уезда Титулярный Советник Михаил Иванов Зараник, смотритель Кузьмичской почтовой станции Казимир Певень».

Обратите внимание, как искусно помещики Добровольские завладели имением Кузьмичи и хутором Некрашевка.

В фондах архива НИАБ также находится журнал Губернского правления 06.09.1883 г. по делу об опеке имения Кузьмичи, наследников помещика Николая Чижа и об оставлении без удовлетворения ходатайства Люцианы Монкевичевой, урождённой Добровольской, о вводе во владение хутором Некрашевка, принадлежащим прежде тому же Чижу.

Чтобы не утомлять читателя, автор покажет выдержки из судебных решений по имению Кузьмичи:

«Пункт 7-й. Так как находящееся во владении помещиков Иосифа, Льва и Щепана Викентьевых и наследников Фадея Викентьева Добровольских имение Кузьмичи досталось им по духовному завещанию помещика Николая Чижа, составленному последним 18 марта 1850 г., то есть после уже состоявшегося мнения Генерал-Аудиториата, Высочайшее конфирмованного 26 июня 1848 г., согласно определению которого – имения Чижа подлежат продаже на пополнение питейно-откупных недоимок по залогу незаселенных земель имения Скородно, подложные статистические описания и планы коих Чиж освидетельствовал с другими помещиками,-и как на основании 1259 ст. т.Х ч. 1 Зак. Гражд. Лица, воспользовавшиеся наследством, обязаны платить и наследственные долги, то предписать Мозырскому уездному П. Управлению, в законный срок составить опись помянутому имению Кузьмичи помещиков Добровольских для продажи на пополнение производящегося с Николая Чижа казенного взыскания, о чем на имя владельцев имения Добровольских послать установленные повестки о вызове их к описи имения, с тем о настоящем распоряжении объявлено им было, со вручением повесток с надлежащими расписками, и чтобы имение Кузьмичи немедленно было передано в ведение Мозырской дворянской опеки согласно 1239 ст. т.Х ч.2 Зак о Судопроизводстве и взыск. Гражд. О чем Мозырскому уездному управлению послан указ 9 июня за № 2540».

Читатель помнит, что Мария Некрашевичева писала в своём прошении и говорила, что Бог накажет тех, кто обидел сирот, прямых наследников имения Кузьмичи и Некрашевка.

Люциана Монкевичева из Добровольских владела имением Некрашевка до 1871 г. На 1898 год имением Некрашевка и фольварком Ивановка владеет потомственный наследник СЕМЁН ИВАНОВИЧ Некрашевич. Автор делал запрос в архив РГАДА[1] по межеванию земель в Мозырском уезде, чтобы узнать, как досталось имение Некрашевка СЕМЁНУ ИВАНОВИЧУ. Но, к сожалению, в фондах архива информации по Мозырскому уезду не сохранено или не поступало.

Позже автор покажет, что старший сын ИВАНА Некрашевича, СЕМЁН, также предпримет в 1904 г. попытку в судах отстоять свои права наследования имения Кузьмичи.

После смерти ИВАНА ИВАНОВИЧА Некрашевича несовершеннолетних детей, сирот Семёна и Григория, забрала бабушка Мария Некрашевичева. Мозырской дворянской опекой над сиротами СЕМЁНОМ и Григорием был назначен дворянин Дорошевич. Но об этой истории автор расскажет позже, а сейчас мы ознакомимся с историей СЕМЁНА ИВАНОВИЧА Некрашевича после достижения совершеннолетия.

После восстания 1863 года были введены новые ограничения в принципах доказательства и получения дворянства.Указ от 10.12.1865 г. запрещал «полякам», т.е. католикам приобретать имения. Указом от 1866 г. все шляхтичи, не доказавшие своего дворянства, включались в состав крестьян или мещан.

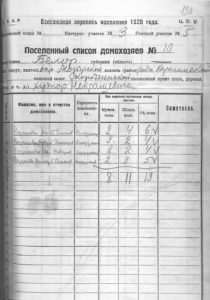

В фондах архива НИАБ хранится выпись лиц польской шляхты, доказывающих своё дворянское происхождение по Скороднянской волости Мозырского уезда Минской губернии от 1864 г.

«Значится СЫМОН ИВАНОВ Некрашевич, римско-католического вероисповедания, 35 лет, жена Одория (20 лет, православного вероисповедания), оседлый, собственности не имеет, дворянин Мозырского уезда, занимается хлебопашеством в фольварке Яновке, в мятежных действиях не замечен.

Брат Григорий, 25 лет, проживает в Овручском уезде в село Выступовичах, в мятежных действиях не замечен».

Ввиду того, что СЕМЁН ИВАНОВИЧ Некрашевич в пожарах утерял документы на фольварк Ивановка Скороднянской волости и не смог представить документы на движимое и недвижимое имущество, в 1865 году Некрашевич Семён Иванович Указом правительствующего Сената был переведён в разряд мещан.

СЕМЁНУ ИВАНОВИЧУ Некрашевичу после утери в пожарах документов на фольварк Ивановка, где проживали его родители, пришлось судиться с помещиком Адамовичем, который владел имением Скородно. Судебный процесс описывает, как он доказывает своё право на проживание на земле своего отца.

Выпись из прошения помещика имения Скородное Мозырского уезда Адамовича Генриха Казимировича от 10 июля 1874 г.:

Имение Скородно, принадлежащее помещикам Артуру и Александру Фурсам, Карлу и Льву Красинскими и Иоанне Наркуской, подвергалось продаже за казенное взыскание, куплено мною 6 мая 1861 года я получил во владение ввод без заявления при этом от кого-либо спора.

В числе статей в купленном мною имении нашлись участки земель. Содержимые разными вольного звания людьми и на один из таковых указано мне у СЕМЁН ИВАНОВА Некрашевича из бывшей польской шляхты, в последствии записанного в мещане; призванные мною содержатели тех участков договорились насчет содержания оных, и мещанин СЕМЁН Некрашевич тоже с уплатою по 15 рублей в год, но при этом последний просил меня дать ему какую либо должность в моем имении, которую и получил, был экономическим приказчиком, а после того лесником, в этих должностях обнаружил недоверие, производил самовольную вырубку моего леса и продавать. Семен Иванов указывал, что земля его и лес также, где принадлежало его отцу Ивану Некрашевич и чинша никакого платить не будет. Вследствие того я в 1867 году подал прошение в Мозырское уездное полицейское управление о истребовании от СЕМЁНА Некрашевича доказательств, на основании которых он решился называть мою землю своею и если таковых не представить, то о немедленном понуждении его к вступлению из строений и земли. Некрашевич СЕМЁН продолжал рубить лес на постройку новой хаты в фольварке Ивановка. По сему прошению местный становой пристав, прибыв в имение Скородно, вызвал мещанина Некрашевича, который показал, что земля, на которой живет, досталась ему от отца, который содержал оную в виде залога, за занятые Александру и его жене Наркуским, прежним владельцам купленного мной имения 150 рублей и этою землею он пользуется в виде процента, что чинша не платит и платить не намерен.

Показания Некрашевича и вся переписка представлены становым приставом в полицейское управление в которое вместе отослан был и мещанин СЕМЁН Некрашевич как за дерзкое обращение со становым приставом при производстве этого дела. В это самое время СЕМЁН Некрашевич обратился за помощью к родственнику заседателю Мозырского уездного суда коллежский асессор Иван Петрович Богданский. Потомки по настоящее время помнят где находилось имение Богданского. В последствии земли Богданского выкупили род Миксюк. Иван Петрович Богданский завел против помещика Адамовича иск в Соединенной палате уголовного и гражданского суда на 4535 рублей и объявил помещика Адамовича недобросовестного владельца имением Скородно. Однако проявляя свое упорство Адамович настаивает, чтобы все видимое состояние СЕМЁНА Некрашевича заключается в том, что находится у него на месте, а именно в хлебе разного рода, рогатом и не рогатом скоте, пчелах, ульев и другой разного рода движимости, строений, находящийся в его Некрашевича хозяйстве наложения ареста на все имеющиеся имущество.

Также в фондах архива НИАБ находится копия разбора дела между Генрихом Адамовичем и СемЁном Ивановичем Некрашевичем, проведенного приставом 1-го стана Мозырского уезда, от 27 июля 1867 года.

1868 года февраля 24 дня. По указу Его Императорского Величества Мозырского уезда Полицейское управление слушали дело по жалобе помещика Генриха Адамовича на Мозырского мещанина СЕМЁНА Некрашевича за неплатеж чинша и незаконную порубку его леса. СЕМЁН Некрашевич при предъявлении ему вторичной жалобы Адамовича пояснил, каким образом от отца его Ивана Иванова досталась земля. Адамович не оставляя своих надежд домогается арендной платы, на что СЕМЁНОМ Некрашевичем представлены домашние документы, сгоревшие во время пожара в 1856 г.

Итак, читатель видит, что фольварк Ивановка (Яновка) горел дважды: в 1843 году и в 1856 году, поэтому и не сохранились документы. Ведь ранее в документах есть упоминание, что помещик ИВАН ИВАНОВИЧ Некрашевич, отец СЕМЁНА, в 1833 году владел унаследованным фольварком Ивановка в Скороднянской волости.

Автор представляет читателю выпись из постановления Минской соединённой палаты уголовного и гражданского суда по делу между Генрихом Казимировичем Адамовичем и СЕМЁНОМ ИВАНОВИЧЕМ Некрашевичем от 18 марта 1875 года.

Помещик Генрих Казимиров Адамович предъявил к арендатору участка земли в имении Скородно Семену Некрашевичу иск за завладение и безвозмездное им пользование сказанным участком в сумме 595 руб. Рассмотрев обстоятельства дела, Минская соединенная палата уголовного и гражданского суда полагает, что имение Скородно в полном составе досталось Адамовичу с публичных торгов 6 мая 1861 г., и с того времени иска по сему делу в установленном порядке предъявлено не было. Принимая во внимание, что срок для начатия тяжбы или иска определяется десятилетний, а одно лишь оглашения предмета без предъявления самого иска в подлежащем законом установленном порядке не прерывает течения земской давности, следовательно Адамович начав иск 26 июля 1874 г. то есть через 15 лет потерял право на оный за давностью з виду сих соображений палата Определяет: На основании 213 ст. Х т.2 ч в иск Адамовичу отказать за пропущенной земской давности. Определение это объявить сторонам на право апелляции . За неправое же в читанее иска, на основании 746 ст. Х т. 2 ч. Подвергнуть Адамовича узаконенному штрафу с искомой им суммы 595 р. По 5 к. с рубля всего 29 р. 75 к. и взысканию гербовых пошлин в количестве 4 руб. 80 к. О недоимке сообщить Минской Казенной Палаты.

Из архивного дела видно, что Адамович приобрёл с торгов в Санкт-Петербургском Губернском правлении у Иоанны Алексеевой Наркуской Мозырского уезда имение в части общего Скородно под названием фольварка Казимировка, с хуторами Потапы, Демиды, Беки, Подгалье, Козлы, Уласы и Сосницы. Автор полагает, что Адамович искусно не показал хутор Ивановка, который находился в километре от хуторов Беки и Потапы. Или же помещицей Наркуской намеренно не была показана земля, дабы получить деньги.

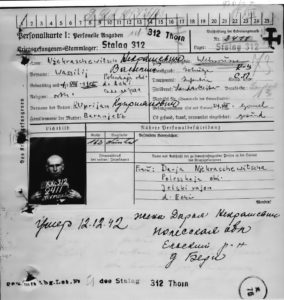

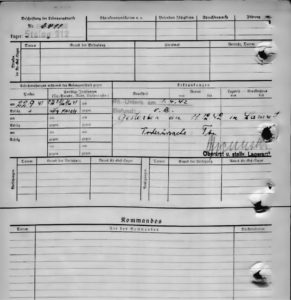

В ходе судебного разбирательства, волей судьбы, земля, где проживал отец СЕМЁНА, ИВАН, осталась за наследственным потомком. На этой земле у СЕМЁНА ИВАНОВИЧА родились четыре сына, которые строили свои дома и занимались сельским хозяйством. В округе семью СЕМЁНА считали зажиточными (кулаками). Впоследствии эта земля называлась хутор Некрашевичи, здесь родились предки автора: дед Василий, 1908 г. р., отец Кастусь (Константин), 1928 г.р. История ветви предков автора в 20 веке будет описана позже.

В выписке из свода сведений Мозырского уезда на трёхлетие с 1875 года указан владелец Некрашевич СЕМЁН ИВАНОВИЧ: «Хутор Некрашевка, владелец Некрашевич СЕМЁН. Удобной земли кроме леса 20 десятин, лесу 10. Всего удобной 30. Не удобной 30».

Также в фондах архива НИАБ находится на хранении ведомость имений Мозырского уезда Минской губернии, подлежащих продаже с публичного торга за недоимки по денежным сборам за 1890 год:

«Некрашевич СЕМЁН ИВАНОВИЧ фольварк Некрашевка. Количество недоимок:

Госуд. – 1 руб. 4 коп.

пени – 12 коп.

губер – 2 руб. 92 коп.

част. – 75 ½ коп.

духов. – 50 коп.

проч. – 28 коп.

Всего – 5 руб. 84 ½ коп.»